News

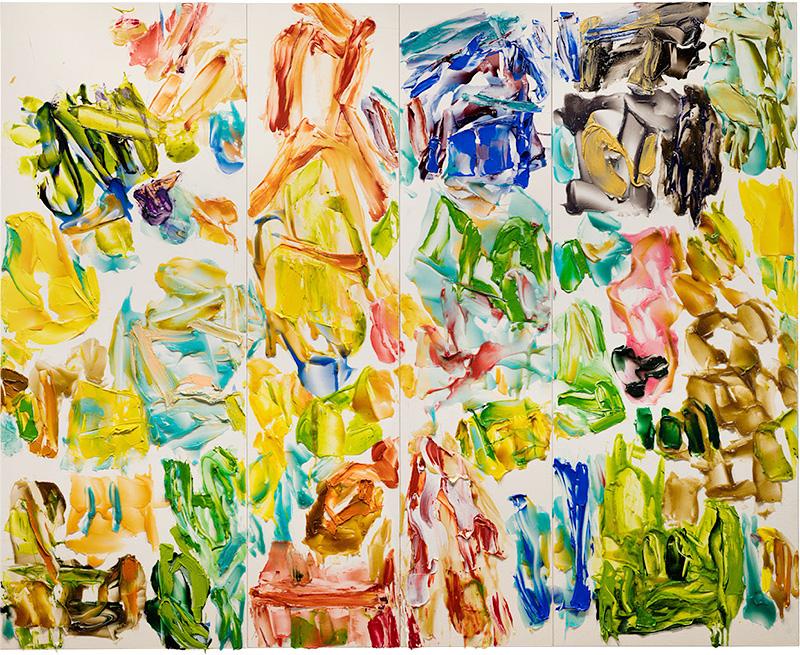

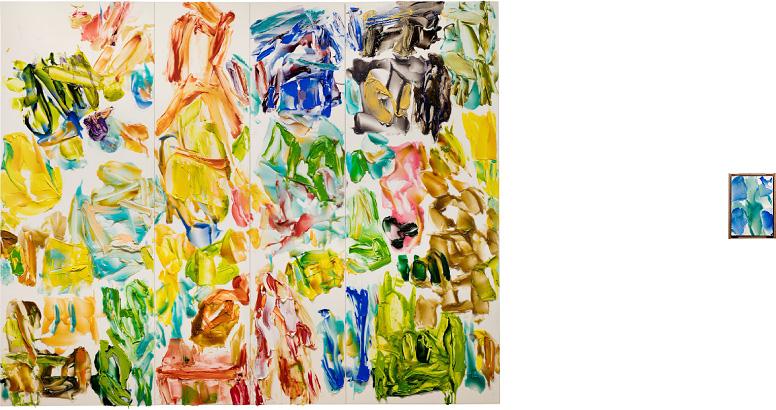

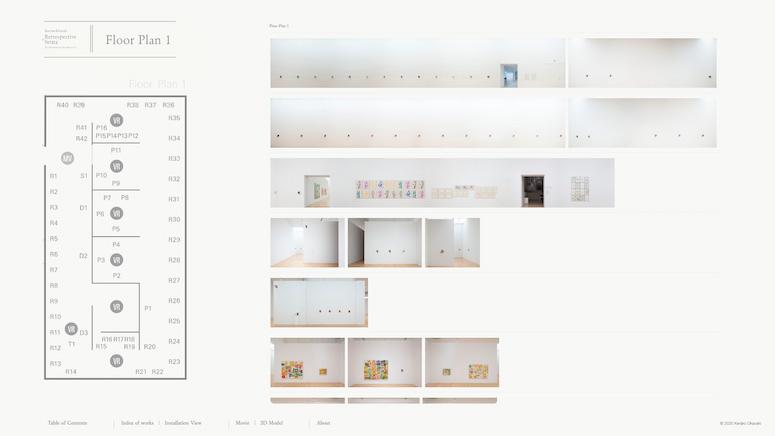

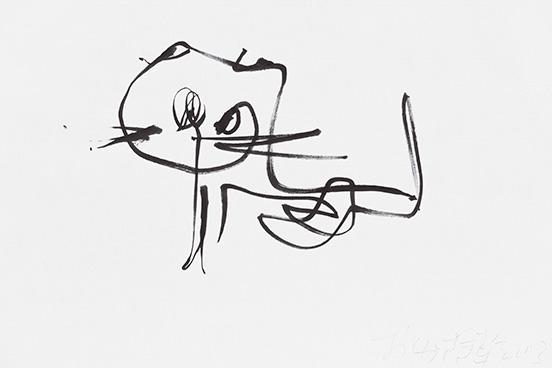

SUPER DOMMUNE 東京都現代美術館 PRESENTS 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」開催記念番組

1 July, 2025

SUPER DOMMUNE 東京都現代美術館 PRESENTS 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」開催記念番組

SUPER DOMMUNE

東京都現代美術館 PRESENTS

「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」開催記念番組

が配信されます

●6月29日 公開収録

●7月3日 配信

詳細::

https://www.dommune.com/streamings/2025/062901/

●SPECIAL GUEST:岡﨑乾二郎(造形作家)

●出演:岸裕真(アーティスト)、村山悟郎(アーティスト)、布施琳太郎(アーティスト)、水野幸司(アーティスト)、宇川直宏(“現在”美術家 / DOMMUNE)、藪前知子(東京都現代美術館学芸員)